Noctilux

Ce terme, déposé par Leica, désigne un objectif d'ouverture maximale f/1,2, f/1 ou f/0,95. Plus précisément, cela signifie que l'objectif atteint le sommet (summit) de la performance pour les photographies avec peu de lumière (le noct venant de nocturne).

Elmar

Ce terme, déposé par Leica, désigne un objectif d'ouverture maximale f/3,5 (ou supérieur).

L'objectif 50 mm repliable pour Leica M, nommé "Elmar" constitue une exception car il ouvre à f/2,8. Il aurait dû s'appeler "Elmarit" mais a gardé le nom de l'Elmar original des années 1930, par nostalgie et pour des raisons de marketing (le 50 mm repliable f3,5 Elmar - fabriqué de 1930 à 1959 - étant un des objectifs les plus célèbre et populaire).

R9

Un R8 allégé et modernisé (2002-2009). Comme son prédécesseur, ce boîtier argentique peut être équipé du dos numérique DMR. Cf. cette page.

R8

Un Leica R ergonomique, pouvant être équipé du dos numérique DMR (1997-2002). Cf. cette page.

R6

Un reflex Leica avec un obturateur mécanique jusqu'au 1/1000e (1987-1992). Cf. cette page.

R6.2

Le dernier Leica R purement mécanique (1992-2002). Cf. cette page.

R4

La seconde génération (1980-1988) des reflex Leica R.

Cf. cette page

MP

Cf. http://www.summilux.net/m_system/mp2003.html pour le modèle sorti en 2003 ou http://www.summilux.net/m_system/mp.html pour le modèle sorti en 1956.

Leica M

Appareils télémétrique argentiques (24x36) et numériques (18x27 et 24x36). Pour voir l'ensemble des modèles, allez sur cette page.

Ce nom a aussi été donné à un appareil numérique sorti en 2012, sobrement nommé Leica M.

télémètre

Instrument de mise au point qui détermine la distance entre le sujet à photographier et l'appareil. La plupart des Leica sont munis d'un télémètre. Pour les Leica M, on parle de bloc viseur-télémètre car cet élément joue un double rôle : c'est à la fois un télémètre pour la mise au point de l'objectif, avec lequel il est couplé, et un viseur de haute qualité.

Photo © Jean-Pierre Dep (pièces constitutives du télémètre d'un Leica à vis)

Elmax

Dénomination provisoire de l'objectif Elmar, avant la commercialisation et pour les tous premiers modèles. Elle est formée des initiales Ernst Leitz, puis du prénom de Max Berek, ingénieur concepteur des optiques Leitz dans les années 1920 et 1930. Le 50 mm Elmax fut le premier objectif du Leica en 1924-1925. Certains ont été commercialisés avec la monture fixe du premier Leica de 1925.

Lire www.summilux.net/fixes/Elmax50.html.

Pradovit P150

Cf. http://www.summilux.net/projection/pradovitP150.html.

Pradovit P300

Cf. http://www.summilux.net/projection/pradovitP300.html.

Pradovit P600

Cf. http://www.summilux.net/projection/pradovitP600.html.

Minilux

Compact argentique haut de gamme produit par Leica de 1995 à 2003. Vous trouverez tous les détails sur http://www.summilux.net/compacts/Minilux.html. Une version "Minilux Zoom" a aussi existé.

Minilux Zoom

Compact argentique haut de gamme produit par Leica de 1995 à 2003. Vous trouverez tous les détails sur http://www.summilux.net/compacts/MiniluxZoom.html. Une version "Minilux" avec un objectif à focale fixe a aussi existé.

CM

Compact argentique haut de gamme commercialisé par Leica à la fin 2003. Cf. http://www.summilux.net/compacts/LeicaCM.html.

CM Zoom

Compact argentique haut de gamme commercialisé par Leica en 2004. Cf. http://www.summilux.net/compacts/LeicaCMZoom.html.

FOOVA

Grande bobineuse Leitz (1939 et après-guerre), qui accepte jusqu'à 100 mètres de film

et permet de l’enrouler en plein jour dans les chargeurs Leitz.

GBOOM

Filtre jaune n° 0 en monture L, produit par Leitz en 1939.

KINSU

Viseur commercialisé par Leitz en 1934. Adapté aux caméras avec des objectifs de 1,5 , 2 , 2,5 , 3,5 , 7,5 , 10 et 15 cm.

Vario

Désigne les zooms parmi les objectifs Leica. On citera par exemple le Vario-Apo-Elmarit-R 70-180 mm.

YBEOO

Filtre jaune n°0 en monture E43, commercialisé par Leitz en 1959.

Jumelle

Instrument d'observation binoculaire. Leica commercialise de nombreux modèles. On citera la gamme Ultravid qui est composée d'excellents modèles allant du 8x20 au 12x50.

Leicavit

Dispositif d'armement rapide se substituant à la semelle de certains Leica, actionné par le majeur de la main gauche.

Trois modèles, les couples (codes Leitz à 5 lettres / n° de référence) sont indiqués entre parenthèses :

1) Leicavit pour Leica à vis des séries c (à partir du n° 400001), f et g (SYOOM / 14009),

2) Leicavit MP pour Leica MP (originel), M1, M2, et MD (SMYOM / 14008),

3) Leicavit M pour Leica M4-2, M4-P, MD-2, M6, M7 et le nouveau Leica MP (14009 laqué noir, 14450 chromé noir, 14008 chromé argent).

Armvit

Dispositif d'armement rapide se substituant à la semelle de la plupart des Leica antérieurs au IIIc, actionné par l'index de la main gauche ; une version existe pour le Leica IIIc (jusqu'au n° 397607).

Code Leitz à 5 lettres : SCNOO.

Focotar

Objectif d'agrandissement équipant les agrandisseurs Leitz (deux modèles : Focotar f:4,5/50 mm et Focotar f:4,5/60 mm).

SBLOO

SBLOO/12010 (code Leitz à 5 lettres, puis référence numérique) Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 3,5 cm (35 mm).

Existe en deux versions, se différenciant par le sabot de fixation et le logo gravé sur le dessus. Ci-dessous la première version :

Photos JFK

SBOOI

SBOOI/12015 (code Leitz à 5 lettres, puis référence numérique)

Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 50 mm.

Face avant :

Photo © Philippe D.

Le grandissement est x1 : l'image de visée paraît grandeur nature (on peut conserver les deux yeux ouverts),

dans un cadre collimaté argenté comportant une ligne tiretée destinée à corriger la parallaxe.

Existe en plusieurs versions, se différenciant par le graphisme des inscriptions gravées sur le périmètre antérieur,

par la mention "5 cm" ou "50 mm" et par l'absence ou la présence de stries guillochées latérales antidérapantes.

Photo © La Grinche

SHOOC

Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 135 mm (code Leitz à 5 lettres).

Photos © Fanfan D.

Photos © Leonid

SGVOO

SGVOO/12025 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 9 cm, soit 90 mm ; à la base, un patin rotatif gradué en fonction de la distance permet de compenser la parallaxe.

Photo © engelfangen

SLOOZ

Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 28 mm (code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 12007).

Ci-dessous la dernière version de ce viseur, en finition noire avec son étui en cuir :

Photos © rodolph M

SBKOO

Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 21 mm (code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 12002).

Ci-dessous la dernière version de ce viseur, en finition noire avec son étui en cuir :

Photos © rodolph M

SFTOO

Viseur annexe "tubulaire" à cadre procurant le champ de la focale 200 mm (code Leitz à 5 lettres ; également références n° 12034 et 12035).

SQTOO

Viseur annexe "tubulaire" procurant le champ de la focale 400 mm (code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 12037).

VOORF

VOORF/16508 est un adaptateur destiné à monter la tête optique du Summicron f:2/5 cm (deuxième version, dite "rigide") sur le dispositif SOMKY (voir cette référence).

Apparemment, l'ancienne référence UOORF est synonyme de VOORF.

Bokeh

Le bokeh (ou bo-ke) est une notion plutôt abstraite et assez ardue... Ce terme est utilisé, principalement par les auteurs de langue anglaise, pour qualifier l'impression ressentie en observant l'ensemble des innombrables "points" d'une image qui ne sont pas "au point" ; chacun est en réalité un disque, correspondant à la section d'un cône de lumière formé par l'objectif à partir d'un objet ponctuel (la frontière du disque est nommée "cercle de confusion", c'est la limite à l'intérieur de laquelle l'image du point est "confuse"). Ainsi, le bokeh définit l'aspect d'une image en dehors de la zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la "qualité du flou" de cette image (voir un exemple tout en bas).

En raison de l'aberration sphérique résiduelle de l'objectif ("défaut" dont aucun ne peut être totalement dépourvu), chaque disque n'est pas éclairé de façon uniforme ; ces modes d'éclairement sont variables, selon le degré de correction de cette aberration. Un bokeh théoriquement idéal nécessite que la luminosité du cercle de confusion soit répartie selon une courbe de Gauss, décroissant depuis le centre pour se perdre vers la périphérie (figure de gauche) ; tout se passe comme si l'ensemble des disques se fondaient harmonieusement, le flou est progressif et "doux" : le bokeh est estimé beau. Dans le cas contraire (périphérie plus lumineuse que le centre, frontière du disque tranchée : figure de droite), l'aspect de l'image en dehors de la zone de profondeur de champ peut présenter une certaine "structure", qui s'explique par des interférences entre cercles : le bokeh est jugé peu séduisant. Enfin, chez certains objectifs, un phénomène complexe fait que le bokeh peut conférer à l'image une impression de profondeur (effet "3D").

Ces figures illustrent un disque correspondant à la section d'un cône de lumière, selon les deux caractères de bokeh envisagés ci-dessus :

Contrairement à une idée reçue, le nombre de lamelles du diahragme d'un objectif joue un rôle négligeable dans le bokeh : si, par le contour de son ouverture, le diaphragme détermine la "circularité" du cercle de confusion, il ne répartit pas la luminosité du disque que ce cercle circonscrit.

Un peu d'étymologie, pour terminer. Certains estiment que le terme bokeh proviendrait du japonais  ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

(photo Laurent A)

contacts 6 bits

Système de code d'identification d'une optique M, mis en place par Leica en 2006 à l'occasion de la sortie du premier M numérique. Pour en savoir plus, consultez cette page.

Leica 0

Cf. www.summilux.net/avis/Leica0.html.

Leica '0'

Cf. www.summilux.net/avis/Leica0.html.

focale

Voir distance focale.

Ultravid

Gamme de jumelles Leica, allant du 8x20 au 12x50.

Leica R9

Un R8 allégé et modernisé (2002-2009). Comme son prédécesseur, ce boîtier argentique peut être équipé du dos numérique DMR. Cf. cette page.

paralaxe

Ce mot n'existe pas, essayez parallaxe.

parallaxe

Voir correction de parallaxe.

WINTU

Viseur d’angle se fixant dans la griffe porte accessoire, permettant de cadrer "discrètement" à angle droit avec un Leica à vis ; l’image est inversée latéralement. Un prisme sur bras articulé permet d’utiliser le télémètre. Cet accessoire est apparu en 1933. Finition : chromé ou laqué noir.

Photos © Yann T

Photos © Gil_78-2B

APDOO

APDOO/14003 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Retardateur pneumatique à visser à la place de la collerette du déclencheur. Commercialisé par Leitz de 1938 à 1965.

La version la plus récente, datant d'après guerre permet de mettre en place directement le retardateur sans pour autant devoir dévisser la collerette du boîtier (à partir du Leica IIIc) en évitant de ce fait, la perte de celle-ci.

A noter que l'étui en cuir accompagnant le retardateur porte le code APOOM.

L'ensemble retardateur et étui en cuir est référencé sous le code à cinq lettres ASKOO.

Photo © Jean-Pierre Dep

OKARO

OKARO/14058 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Petit filtre orange à emboîter sur l’un des deux verres antérieurs du télémètre pour en augmenter le contraste.

Destiné aux modèles Leica IIIb, IIc, IIIc, IIf et IIIf. Commercialisé par Leitz à partir de 1939, chromé.

ORAKO

ORAKO/14057 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Petit filtre orange à emboîter sur l’un des deux verres antérieurs du télémètre pour en augmenter le contraste.

Destiné aux modèles Leica II, III, IIIa et également au télémètre FOKOS.

Commercialisé par Leitz à partir de 1936, noir ou chromé.

XOOIM

Pare-soleil conique pour Summilux f:1.4/50mm première version; ; la fixation s’effectue par 4 griffes à ressort situées dans la bague adaptatrice.

XOONS

XOONS/12520 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil de forme octogonale aux côtés plans destiné au Summarit f:1,5/5 cm ; un ajour situé en face interne permet la visée. La fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis. Peinture noire en finition "craquelée".

Photo © Philippe D.

NOOKY

Accessoire de type bague-allonge permettant la photo rapprochée avec un Leica à vis (sauf IIIg) ; la compensation de la parallaxe est assurée. Rapport : 1:6 à 1:17,5 (sauf troisième cas ci-dessous).

Existe en trois versions pour différents objectifs de distance focale 5 cm :

NOOKY / 16500 pour Elmar

NOOKY-HESUM pour Hektor, Summar et Summitar

SOOKY / 16502 pour Summicron (rapport : 1:8 à 1:17,5)

Photo © Philippe D.

Photo © floguill

Photos © Mimo

Photo © telemetrix

CEYOO

Flash magnésique à réflecteur dépliable en éventail. Commercialisé par Leitz de 1950 à 1959.

Ce flash est associé à un Leica IIIf par l’intermédiaire de l’embase CTOOM/15545.

CTOOM

CTOOM/15545 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Embase métallique permettant d’associer un boîtier Leica M3 ou M2 à un flash, munie d’un bras métallique orientable à 180°. Peinture noire en finition "craquelée". Commercialisé par Leitz de 1953 à 1964.

Existe en version plastique de couleur crème pour le flash CHICO de même matière :

Photos © Philippe D.

OOBAZ

OOBAZ/16607 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Ce dispositif de reproduction à glissière pour Leica à vis, datant de 1958, a succédé à un système analogue apparu vingt ans plus tôt (OOZAB) ; il est destiné à être monté sur un statif. Le cadrage et la mise au point s’effectuent sur un verre finement dépoli, à travers une loupe droite ou à visée redressée, puis la glissière est manœuvrée et le boîtier se substitue dans l’axe optique pour la prise de vue.

OOTGU

OOTGU/16680 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Dispositif de reproduction à glissière pour Leica "M" apparu en 1957, similaire à OOBAZ.

FIKUS

FIKUS/12530 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil cylindrique extensible pour objectifs de distance focale 3,5 à 13,5 cm (soit 35 à 135 mm) en monture A36 (au catalogue Leitz de 1933 à 1965) ; la fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis.

Photo © Michel (proteus)

SOOBK

SOOBK/12500 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil pyramido-rectangulaire pour Summaron f:5,6/2,8 cm ; la fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis. Peinture noire en finition "craquelée".

ITDOO

(code Leitz à cinq lettres)

Pare-soleil conique pour objectifs Summaron f:3,5/3,5 cm (convient aussi au f:2,8) et Summicron f:2/5 cm en monture E39, apparu en1956 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés.

Base chromée, cône métallique noir.

L'ITDOO est le pare-soleil de gauche (l'autre est un IROOA/12571).

IROOA

IROOA/12571 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil conique pour objectifs de distance focale 35 et 50 mm en monture (pour filtres) E39, apparu en 1959 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés. Base chromée, cône métallique noir.

L'IROOA/12571 est le pare-soleil de droite (l'autre est un ITDOO). Photos Philippe D. (ci-dessus) et bulb (ci-dessous).

ITOOY

ITOOY/12580 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil cylindrique pour Elmar f:3,5/5 cm et f:2,8/50 mm en monture E39, apparu en 1956 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés.

IUFOO

IUFOO/12575 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil cylindro-conique pour objectifs de distance focale 90 et 135 mm en monture E39, apparu en 1956; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés.

La référence 12575 a été reprise pour le pare-soleil destiné au Macro-Elmar-M 90 mm f/4

FISON

FISON/12510 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil cylindrique pour Elmar f:3,5/5 cm en monture A36 (au catalogue Leitz de 1925 à 1963) ; d’abord à emboîtement, la fixation s’effectue à partir de 1935 par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis.

FOOKH

FOOKH/12505 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil cylindrique chromé pour Elmar et Summaron f:3,5/3,5 cm, apparu en 1951 ; la fixation s’effectue par serrage d’un collier au moyen d’une petite vis.

Champignon

Infestation mycélienne d'une optique

Voici le fruit des investigations autour d'un objectif "Jupiter" : nous avons examiné cette lentille et les champignons qui commençaient à l’envahir…

1) Caractéristiques de la lentille

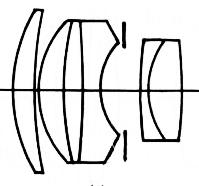

La lentille frontale du Jupiter f:2/50 mm est un ménisque convergent de 29 millimètres de diamètre et de 50 millimètres de distance focale ; la face convexe du ménisque est orientée vers l’avant ; sa tranche est cylindrique, haute d’environ un millimètre, dépolie (non peinte en noir). Cette lentille frontale correspond à l’équivalent sur le schéma ci-dessous :

............

Coupe du Sonnar f:2/5 cm (six éléments en trois groupes), 1931.

En raison de sa distance focale égale à celle de l’objectif lui-même, la lentille frontale semble suffire à former l’image ; le rôle des deux groupes arrières (triplet et doublet) est probablement de corriger les aberrations et d’atténuer le vignettage.

2) Moyens d’observation

Après un examen à l’aide d’une forte loupe, nous avons utilisé deux instruments :

- loupe binoculaire Leica MZ 75,

- microscope Nikon Eclipse 80i (objectifs Plan 4x/0,10 et Plan Fluor 40x/0,75).

La loupe binoculaire  offre un champ plus large que le microscope, qui permet des observations plus détaillées.

offre un champ plus large que le microscope, qui permet des observations plus détaillées.

Dans les deux cas, l’examen a porté sur la face concave de la lentille, orientée vers le haut.

Eclairage : nous avons utilisé la lumière réfléchie et la lumière transmise, séparément ou conjointement (éclairage combiné).- lumière réfléchie : une source de lumière froide Zeiss KL 1500 LCD convoyant la lumière par deux fibres optiques.

- lumière transmise : éclairage normal du microscope.

En dirigeant convenablement les fibres optiques, la lumière réfléchie crée des couleurs mettant bien en évidence les structures observées ; ces couleurs résultent probablement de la polarisation induite par la réflexion totale sur le dioptre inférieur, c’est-à-dire sur l’intérieur de la face convexe de la lentille (face orientée vers le bas).

Les conditions requises en microscopie n’étaient pas réunies, pour les quatre raisons suivantes :- observation à sec (c’est-à-dire dans l’air) contrairement à une préparation microscopique conventionnelle,

- non-planéité du champ d’observation (concavité de la lentille),

- hauteur de ce champ trop importante par rapport au condenseur,

- milieu inférieur non à faces parallèles (la lumière transmise traversant le ménisque).

Les observations furent néanmoins satisfaisantes, à la suite de divers réglages.

Les photos ont été prises de la façon suivante, selon l’instrument utilisé :- loupe binoculaire : appareil Canon EOS 550D équipé d’un Summicron-R f:2/90 mm, aligné dans l’axe optique de l’un des deux oculaires.

- microscope : appareil Nikon D300 monté à demeure dans l’axe optique.

3) Les observations

Localisation et aspect du mycélium

L’infestation mycélienne de cette lentille frontale s’avère assez limitée ; elle paraît avoir été plus importante sur la face externe (convexe), qui avait été nettoyée (nous avons constaté la présence d’un feutrage résiduel en périphérie).

Nous avons observé de nombreux hyphes (filaments mycéliens) sur le pourtour de tout le périmètre de la face interne (concave) ; ces hyphes sont épars ou clairement organisés en "buissons" ramifiés dressés perpendiculairement au périmètre, étroitement plaqués contre le verre ; ces ramifications à partir d’un centre germinatif correspondent au mode de propagation classique du mycélium. Nous n’avons pas observé l’appareil reproducteur permettant la multiplication asexuée par spores, dites conidiospores ou conidies.

Nous nous sommes particulièrement intéressés à deux "buissons" voisins, mesurant respectivement 0,9 et 4,3 millimètres de hauteur, ce dernier étant le plus important de toute la face (il s’agit de l’arborescence remarquée initialement, discernable ici) ; nous avons photographié ces "buissons" dans différentes conditions.

Les hyphes cheminent de façon rectiligne ou sinueuse, certains progressent parallèlement sur une longue distance ; on observe entre eux des confluences et quelques "boucles".

La lumière réfléchie met en évidence un abondant exsudat bleuâtre de part et d’autre de chaque hyphe (teinte due à la polarisation de la lumière ?) ; il s'agit de métabolites excrétés (probablement des polysaccharides) destinés à protéger le mycélium de la dessiccation, selon Joëlle Dupont, une spécialiste consultée que nous remercions. Cet exsudat n’apparaît pas en lumière transmise.

Les photos !

Abréviations :

A = extérieur de la lentille (dont on voit un arc de périmètre), apparaissant diversement selon l’éclairage utilisé.

B = tranche de la lentille, vue par transparence en raison de la légère inclinaison adoptée.

Photos n° 1 et 2 (loupe binoculaire, lumière réfléchie) – Vues d’ensemble montrant les deux "buissons", selon deux orientations perpendiculaires et deux éclairages différents. La lentille est encore en place dans sa monture (marquée "bague").

1

2

Photo n° 3 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – Même vue d’ensemble que la photo n° 1, montrant les deux "buissons". Montage de deux photos réalisées selon deux éclairages différents ; en raison du champ couvert, seule la partie inférieure du "grand buisson" a été photographiée. A ce niveau de grossissement, le périmètre de la lentille s’avère assez ébréché et montre de nombreuses entailles dues à l'usinage, orientées à 45°.

3

Photo n° 4 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – L’une des deux photos du montage ci-dessus, illustrant la partie inférieure du "grand buisson". L’éclairage en lumière réfléchie met bien en évidence l’exsudat (substance excrétée par les hyphes), qui apparaît bleuâtre.

Les stries résiduelles du polissage croisé (à 45°) de la lentille sont perceptibles sur le verre.

4

Photos n° 5 et 6 (microscope, objectif 4x, n° 5 en éclairage combiné et n° 6 en lumière transmise) – Partie inférieure du "grand buisson", orientée perpendiculairement. Deux mises au point ont été réalisées pour tenir compte de la concavité de la lentille, ensuite fusionnées. On voit bien les ramifications des hyphes, leurs confluences et leurs "boucles". L’exsudat n’apparaît pas sur la photo n° 6.

L’échelle d'une lame micrométrique ajoutée à droite de la photo n° 6, photographiée avec le même objectif, mesure un millimètre (divisé en cent centièmes) ; elle permet d’évaluer la dimension de l’objet observé, et a servi de référence pour tracer les barres d’échelle ajoutées aux autres photos.

5

6

Photo n° 7 (microscope, objectif 40x, lumière transmise) – Vue à fort grossissement d’une petite partie du "grand buisson", montrant deux "boucles" (qui peuvent être repérées notamment près du centre la photo n° 4, orientée différemment) ; la structure répétitive le long des hyphes représente probablement le contenu cellulaire ; la largeur d’un hyphe est d’environ 2 micromètres (la barre d’échelle mesure 50 micromètres).

7

Photo n° 8 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – détail de la partie sommitale du "grand buisson" : les terminaisons d’un hyphe ramifié.

8

Photos n° 9 et 10 (microscope, objectif 4x, éclairage combiné) – Le "petit buisson". L’exsudat s’étend sur une surface proportionnellement importante ; la migration des molécules a suivi les stries résiduelles du polissage croisé de la lentille : les micro-gouttelettes sont alignées selon deux directions croisées à 45°.

9

Photo n° 10 – recadrage de la photo précédente ; le traitement appliqué à cette image matérialise bien les stries résiduelles du polissage, croisées à 45°.

10

4) Nutrition du mycélium

Les champignons ne sont plus classés parmi les végétaux depuis plus de trente ans, mais constituent un règne à part entière nommé Mycètes ou Funji… Quoi qu’il en soit il s’agit d’êtres vivants, qui n’assurent pas leur métabolisme en puisant dans l’air du temps ou – dans le cas présent – en grignotant le verre ! Le développement de mycélium dans certains objectifs photographiques est un sujet souvent évoqué et parfois associé à des croyances erronées ; cette contamination malencontreuse suit simplement les lois de la nature…

La germination de la conidiospore initiale (ou des conidiospores initiales) dans cet objectif ne se serait pas produite si un milieu nourricier n'avait pas existé, en présence d'une humidité indispensable. Le mycélium que nous avons observé s’est donc propagé à partir d'un centre germinatif, qui est aussi un milieu nourricier : graisse ou huile lubrifiant le mécanisme de l’objectif (rampe hélicoïdale de mise au point, lamelles du diaphragme) ; aucune autre origine nutritive n’est envisageable dans un objet technologique fait de métal et de verre. A la surface de la lentille elle-même, sur laquelle il a progressé en se ramifiant, le mycélium ne trouva plus d'éléments nutritifs, aussi sa croissance a fini par s'arrêter (photo n° 8) ; elle a pu également cesser si le milieu ambiant a perdu son humidité.

5) La corrosion du verre par le mycélium

L’infestation mycélienne peut, dans certains cas, endommager les surfaces optiques d’appareils photographiques ou de microscopes (entre autres instruments), notamment dans les régions tropicales humides. On le constate en examinant le verre après nettoyage complet : il ne présente plus la même transparence, ni la même brillance, et paraît localement trouble c’est-à-dire finement dépoli. Une telle corrosion paraît étonnante, en raison de la résistance présumée du verre à la plupart des acides… mais en l’occurrence il ne s’agit pas de verre borosilicaté (Pyrex par exemple) qui serait presque inaltérable : le verre optique, dont la composition – d’ailleurs variée - est très différente, demeure au contraire susceptible d’être attaqué par quelques agents chimiques, d’autant plus s’il est ancien. La biologie des Mycètes ne cesse d’étonner ; leurs hyphes secrètent diverses substances, certaines – de toute évidence corrosives pour les silicates – pouvant en effet attaquer superficiellement le verre.

Victor Bellaich a eu l’amabilité de nous montrer l’objectif de visée (Heidosmat f:2,8/80 mm) de son Rolleiflex, qu’il avait nettoyé après une infestation mycélienne : une petite partie de la surface de l’une des lentilles est devenue dépolie. D’autre part, Victor a restauré un Leica M3 gravement endommagé par une longue exposition à l’humidité : on remarquera ci-dessous les nombreuses traces, sinueuses et verdâtres, laissées par du mycélium sur la face avant de l’élément antérieur du viseur (doublet légèrement divergent), encore bien visibles en dépit d'un méticuleux nettoyage... Victor a confié cet élément à Marc Nicolas qui a effectué un polissage et le viseur a retrouvé sa transparence.

11

Photo © Victor Bellaich, prise après nettoyage et avant polissage (merci Victor ! :wink: ).

6) Epilogue

La composition des graisses et huiles lubrifiant le mécanisme des objectifs photographiques modernes est probablement différente de celles des objectifs anciens : antifongique comme l’envisage Bertrand sur le forum, ou exempte d'éléments nutritifs ? Mais les graisses et huiles modernes sont des composés organiques dérivés du pétrole, ce qui était vraisemblablement le cas de leurs homologues voici un demi-siècle... Quoi qu’il en soit, une précaution essentielle et évidente est de ne pas entreposer le matériel optique dans un lieu humide.

Jean D. et Gilles T

VOOLA

VOOLA/16621 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Bague se plaçant sur la couronne de l’Elmar f:3,5/5 cm, coiffé d’un filtre A36 ou du pare-soleil FISON, permettant la rotation du "doigt" de réglage du diaphragme en faisant pivoter ce filtre ou ce pare-soleil (cette bague est apparue en 1955).

© Gianni Rogliatti (1977)

Photo © mcintosh

TSOOV

TSOOV/14092 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Courroie de cou en cuir noir, réglable en longueur et terminée par deux anneaux brisés, apparue en 1960 (ultérieurement livrée avec une épaulière), destinée à porter le Leica par ses oeillets.

TOOUG

TOOUG/14100 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Trépied de table repliable apparu en 1952, peinture noire "caquelée" puis grise émaillée (sans la rotule).

|

Ce trépied existe toujours au catalogue Leica sous la référence 14100, bien que le design ait été modifié en 1971. Voir les pages consacrées aux accessoires R ou M. |

Code Leitz à cinq lettres

Référence des produits Leitz, sous forme de cinq lettres majuscules. On parle de "code télégraphique" ("Telegrammwort" en allemand).

En effet, à l'épode on utilisait le télégramme comme mode de communication rapide. Ce n'est qu'aux environs de 1946 que le Telex le remplaça peu à peu, en particulier pour les communications commerciales.

Le code alpha de Leitz à 5 lettres était motivé par le fait que le coût des télégrammes était calculé au nombre de mots. D'où ce système pour faciliter la communication, et en abaisser son coût.

Dans son livre Leica - A History ..., Paul-Henry van Hasbroeck précise que ce code télégraphique est apparu pour la première fois en Mai 1925 dans le catalogue de l'agent Leitz britanique Ogilvy & Co.

Les codes à chiffres sont apparus en 1939, mais ne furent utilisés systématiquement qu'à partir de 1960.

Exemple : TOOUG

référence

Code d'un produit Leica.

Exemple : 14100.

MBROO

Housse en aluminium, étanche, pour les Leica IIIc et IIIf coiffés d'un objectif rentrant.

Résistante aux chocs, aux embruns de la mer et au sable du désert !

Commercialisée de 1954 à 1961.

MOOLY

Moteur mécanique à ressort pour Leica III dont le numéro est supérieur à 159 000.

Les boîtiers aux numéros inférieurs nécessitaient une transformation préalable.

Apparu en 1938, ce moteur permet la prise de photos individuelles successives, et aussi d'une série de douze images consécutives en six secondes (le ressort ayant préalablement été complètement remonté).

Le Leica IIIc, dont le boîtier est plus long de 2,8 mm, nécessita un nouveau moteur paru sous le code MOOLY-C.

HEBOO

Dispositif permettant de disposer de quatre vitesses lentes (1/8ème, ¼, ½ et 1 seconde), destiné aux modèles de Leica à vis en étant dépourvus ; se visse sur le filetage entourant le déclencheur, à la place de la collerette.

Cet accessoire, apparu en 1934, existe en deux finitions : laqué noir et chromé.

Deuxième photo : © Gil_78-2B

FHKOO

"Porte-film pour une vue" (apparu en 1936) qui, chargé d’un morceau de film de longueur largement supérieure, peut être introduit dans un boîtier Leica (modèles jusqu’au IIIb). le FHKOO peut être considéré comme une variante rudimentaire (mais équivalente) de l’OLIGO (codes Leitz à cinq lettres).

FCKOO

"Porte-film pour une vue" (apparu en 1951) qui, chargé d’un morceau de film de longueur largement supérieure, peut être introduit dans un boîtier Leica (modèles du IIIc au IIIf mais dans ce dernier cas à semelle dépourvue de patte d’alignement du film). Le FCKOO succède au FHKOO ; ces deux accessoires peuvent être considérés comme une variante rudimentaire (mais équivalente) de l’OLIGO (codes Leitz à cinq lettres).

Summarit

Le nom "Summarit" dérive du latin "summum", ayant donné en français le mot "sommet" (allusion à l'excellence de l'optique).

Nom donné à plusieurs objectifs d'ouvertures différentes :

- f:1,5 avec les Summarit 5 cm à vis (1949-1960) et Summarit 5 cm en monture M (1954-1960)

- f:2,4 avec le 40 mm intégré aux compacts Leica Minilux et CM (1995-2007) ou avec la gamme des Summarit-M Asph. annoncés en 2014 (sortis en 2015)

- f:2,5 avec la gamme des Summarit-M présentée en 2007 et les Summarit-S annoncées en 2008

OUBIO

La bague OUBIO/16466 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) permet de monter sur les chambres Visoflex II et III les objectifs suivants :

Hektor f:2,5/12,5 cm

Hektor f:4,5/13,5 cm (en monture courte)

Elmar f:4,5/13,5 cm (en monture courte)

Elmar f:4/135 mm (en monture courte)

Telyt f:4,5/20 cm

Telyt f:4/200 mm

Telyt f:4,8/280 mm

Telyt f:5/40 cm

Cette bague possède un pas de vis permettant de la fixer sur un trépied.

16466

La bague OUBIO/16466 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) permet de monter sur les chambres Visoflex II et III les objectifs suivants :

Hektor f:2,5/12,5 cm

Hektor f:4,5/13,5 cm (en monture courte)

Elmar f:4,5/13,5 cm (en monture courte)

Elmar f:4/135 mm (en monture courte)

Telyt f:4,5/20 cm

Telyt f:4/200 mm

Telyt f:4,8/280 mm

Telyt f:5/40 cm

Cette bague possède un pas de vis permettant de la fixer sur un trépied.

FODIS

Télémètre introduit en 1923 (code utilisé pour l'ensemble télémètre FODUA + étui en cuir EUVER)

Photos © Gérard Métrot

FOKAL

Accessoire de montage pour le télémètre FOKIN (1930).

FOKOS

Télémètre pour Leica Standard (base de 7,5 cm). Produit entre 1933 et 1945, dans différentes finitions.

Le même code désigne un télémètre chromé produit entre 1949 et 1966 (base de 6,5 cm).

Photo © Victor Bellaich

Photo © josmart

VISET

Viseur avec les cadres pour les objectifs de 3,5, 5, 9 et 13,5 cm (1932).

Photos © joel

VIDEO

Viseur avec des cadres pour des objectifs de 3,5, 5, 7,3 et 10,5 cm (1932).

VITRE

Viseur avec des cadres pour des objectifs de 3,5, 5 et 10,5 cm; ajustement de parallaxe (1932).

VIDOM

Viseur universel convenant aux objectifs des distances focales suivantes :

3,5 cm / 5 cm / 7,3 cm / 9 cm / 10,5 cm / 13,5 cm

Compensation de parallaxe

Disponible de 1933 à 1939

La vision est inversée droite-gauche ; son successeur VIOOH possède un double prisme redressant la vision.

Photo © Vincent D

Photos © Jean-Pierre Dep

TUVOO

Adaptateur 2,8 cm pour le viseur VIOOH

(équivalent en référence numérique : 12005)

Voici le profil droit d’un viseur universel VIOOH sur lequel est vissé le cône TUVOO :

Photo déjà publiée ici.

OLLUX

Pare-soleil spécifique de la première version du Summilux f:1,4/35 mm (apparue en 1961),

jusqu'au numéro 2166700, dont le diamètre externe de la couronne antérieure est de 46,5 mm.

(référence numérique : 12522)

DOOLU

Niveau à bulle circulaire (similaire au FIBLA), se fixe dans la griffe porte-accessoires du boîtier

ou du support panorama FIAVI. Apparu en 1936. DOOLU-CHROM pour la version chromée.

Photo © Gil_78-2B

OTZFO

Bague ultérieurement référencée 16464 (= 16464 K), permettant de monter sur les chambres Visoflex II et III les quatre objectifs suivants :

- Elmar f:3,5/65 mm

- tête optique de l’Elmarit f:2,8/90 mm

- tête optique de l’Hektor f:4,5/135 mm

- tête optique du Tele-Elmar f:4/135 mm

Dans ces deux derniers cas, intercaler la bague OTSRO/16472.

Voir ici (page 13) et là (page 4).

FILCA

Chargeur de film destiné au Leica à vis, ouvert et fermé par la rotation de la clé de la semelle.

Photo © Georges Vaussy

IXMOO

Chargeur de film, dit aussi "modèle N", destiné à tout modèle de Leica (à vis et "M" jusqu'au M6 mais pas au M5),

ouvert et fermé par la clé de la semelle. Nouvelle référence : n° 14006.

Photo © macinside

A gauche : emballage cartonné.

Au centre : la boîte (référence n° 14010).

A droite : les deux parties coulissantes du chargeur.

En bas : la bobine (référence n° 14015).

DRXOO

Boîte en aluminium du chargeur FILCA ; nouvelle référence : n° 14010.

Photo Georges Vaussy

OZXVO

Système déclencheur à câble unique permettant de coupler un boîtier Leica à vis avec une chambre Visoflex I.

Référence numérique : 16493

Une version existe pour boîtier "M" : OZXVO-M

SOMKY

Le dispositif pour mise au point rapprochée à compensation de parallaxe ("lunettes") SOOKY-M (ensuite nommé SOMKY/16507) peut recevoir* l’Elmar f:3,5/5 cm, l’Elmar f:2,8/50 mm et la première version du Summicron f:2/5 cm ; le rapport de reproduction s'étend de 1/7,5 à 1/15 (gamme de mise au point s'étendant de 48 à 88 cm).

* par la baïonnette arrière à trois ailettes de la tête optique, c'est-à-dire que l'objectif est en position "rentré".

La bague UOORF/16508 permet de monter sur le dispositif SOMKY/16507 la tête optique dévissable de la deuxième version du Summicron f:2/5 cm.

Photo © Philippe D.

à gauche : tête optique du Summicron f:2/5cm (deuxième version)

en haut : son fût

en bas à gauche : bague adaptatrice UOORF/16508

en bas au centre : dispositif SOMKY/16507

Leicameter

Posemètre fabriqué par Metrawatt en association avec Leitz, se glissant dans la griffe porte-accessoires et s’accouplant au barillet des vitesses d’un boîtier Leica "M" (jusqu’au Leica M4-P).

Ci-dessous, près d’un Leica M3, voici le premier des quatre modèles successifs : le Leicameter-M, fonctionnant au sélénium, illustré avec le volet relevé pour utilisation en lumière faible (code Leitz à cinq lettres : METRA).

Photo © Aymeric

Ci-dessous, voici un Leicameter-MC (fonctionnant également au sélénium) possédant deux échelles de mesures, avec son volet opalescent pour lumière incidente et son amplificateur ("booster") destiné à amplifier quatre fois la quantité de lumière reçue en cas de lumière faible, celui-ci étant couvert par son volet opalescent.

(code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique : METRA/14200)

Photos © bulb

Ci-dessous, voici le dernier des quatre modèles successifs : le Leicameter-MR (dit MR-4), dont l’élément photosensible est au sulfure de cadmium.

Photos © bulb

METRA

Leicameter-M (code Leitz à cinq lettres : METRA)

Posemètre photosensible au sélénium apparu en 1955, destiné au Leica M3, se glissant dans la griffe porte-accessoires et s’accouplant au barillet des vitesses (ancienne norme, avant le n° 854001). Deux gammes de sensibilité selon la position du volet (percé d’une fente). Un élément enfichable existe, destiné à amplifier quatre fois la quantité de lumière reçue ("booster", code : MBOOW).

Un autre modèle photosensible au sélénium est apparu en 1957, le Leicameter-MC, s’accouplant au barillet des vitesses d’un boîtier Leica "M" (jusqu’au Leica M4-P), possédant deux échelles de mesures (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique : METRA/14200).

Voir ici dans les deux cas.

OUAGO

La bague OUAGO/16467 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) permet de monter la tête optique d'un Elmar 9cm F/4 sur les chambres Visoflex II et III.

Une bague OTQNO/16468 supplémentaire s'intercale pour la photographie macro

SOOKY

Accessoire de type bague-allonge (dérivé du NOOKY/16500) permettant la photo rapprochée avec un Leica à vis (sauf IIIg) et la première version du Summicron f:2/5 cm (c’est-à-dire le Summicron rentrant) ; la compensation de la parallaxe est assurée. Rapport : 1:8 à 1:17,5. Référence équivalente : 16502.

Bokeh)

Le bokeh (ou bo-ke) est une notion plutôt abstraite et assez ardue... Ce terme est utilisé, principalement par les auteurs de langue anglaise, pour qualifier l'impression ressentie en observant l'ensemble des innombrables "points" d'une image qui ne sont pas "au point" ; chacun est en réalité un disque, correspondant à la section d'un cône de lumière formé par l'objectif à partir d'un objet ponctuel (la frontière du disque est nommée "cercle de confusion", c'est la limite à l'intérieur de laquelle l'image du point est "confuse"). Ainsi, le bokeh définit l'aspect d'une image en dehors de la zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la "qualité du flou" de cette image (voir un exemple tout en bas).

En raison de l'aberration sphérique résiduelle de l'objectif ("défaut" dont aucun ne peut être totalement dépourvu), chaque disque n'est pas éclairé de façon uniforme ; ces modes d'éclairement sont variables, selon le degré de correction de cette aberration. Un bokeh théoriquement idéal nécessite que la luminosité du cercle de confusion soit répartie selon une courbe de Gauss, décroissant depuis le centre pour se perdre vers la périphérie (figure de gauche) ; tout se passe comme si l'ensemble des disques se fondaient harmonieusement, le flou est progressif et "doux" : le bokeh est estimé beau. Dans le cas contraire (périphérie plus lumineuse que le centre, frontière du disque tranchée : figure de droite), l'aspect de l'image en dehors de la zone de profondeur de champ peut présenter une certaine "structure", qui s'explique par des interférences entre cercles : le bokeh est jugé peu séduisant. Enfin, chez certains objectifs, un phénomène complexe fait que le bokeh peut conférer à l'image une impression de profondeur (effet "3D").

Ces figures illustrent un disque correspondant à la section d'un cône de lumière, selon les deux caractères de bokeh envisagés ci-dessus :

Contrairement à une idée reçue, le nombre de lamelles du diahragme d'un objectif joue un rôle négligeable dans le bokeh : si, par le contour de son ouverture, le diaphragme détermine la "circularité" du cercle de confusion, il ne répartit pas la luminosité du disque que ce cercle circonscrit.

Un peu d'étymologie, pour terminer. Certains estiment que le terme bokeh proviendrait du japonais  ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

(photo Laurent A)

OMIFO

Adaptateur macro pour objectif Elmar 9cm f/4 sur boîtier vissant, permettant un rapport de reproduction 1:4

Commercialisé de 1939 à 1952

VTROO

Adaptateur de réglage de diaphragme pour Summicron f:2/50mm.

Se monte en le vissant comme un filtre (E39), permet le réglage aisé du diaphragme lors d'utilisation avec un système de prise de vue de reproduction (Focoslide).

Fait également office de pare-soleil.

VTROO/16686

Commercialisé en 1956.

OZTNO

Adaptateur se vissant sur le déclencheur de boîtiers Leica M argentiques, afin de pouvoir utiliser un câble déclencheur souple à cloche (destiné aux boîtiers à vis) ou autres accessoires tel le retardateur APDOO par exemple.

Référence numérique : 14088

VALOO

Adaptateur de réglage de diaphragme pour Elmar f:3,5/5 cm.

VALOO/16620

Permet le réglage aisé du diaphragme lorsque l'Elmar est utilisé comme objectif d'agrandissement ou lors de son utilisation avec un système de prise de vue de reproduction (Focoslide).

Peut faire office de pare-soleil (mais ce n'est pas sa fonction première).

Commercialisé en 1949.

Principe similaire à VTROO

ZQGOO

Bague de mise au point hélicoïdale ZQGOO/16688

utilisée sur appareil de mise au point à glissière FOCOSLIDE.

Versions similaires:

ZOOXY pour Elmar 5cm

VSPOO/16685 pour Summicron 50mm

OOZAB

Dispositif de mise au point à glissière pour Leica à vis (couramment nommé "Focoslide"), apparu en 1938, destiné à être monté sur un statif. Le cadrage et la mise au point s’effectuent sur un verre finement dépoli, à travers une loupe droite ou à visée redressée, puis la glissière est manœuvrée et le boîtier se substitue dans l’axe optique pour la prise de vue.

Ci-dessous, version OOZAB-G pour boîtier Leica IIIg :

Ci-dessus un modèle avec fixation du boîtier en "H" (de 1951 à 1957).

OUFRO

Bague adaptarice OUFRO/16469

Bague intermédiaire pour l'emploi des objectifs à baïonnette de distance focale 50 mm et 35 mm sur les chambres Visoflex II et III. Les rapports d’agrandissement sont respectivement 1:1 (à la distance 20,8 cm) et 1,4:1 (à la distance 14,4 cm).

R10

Futur reflex Leica ?

Lire cette page.

Leica M8.2

Une évolution du Leica M8 présentée en 2008. Cf. cette page.

M8.2

Une évolution du Leica M8 présentée en 2008. Cf. cette page.

S2

Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page

Leica S2

Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page

EKOOZ

Mallette en cuir pouvant recevoir un Leica à vis (jusqu'au IIIf), 6 objectifs et de nombreux accessoires.

FARUX

Platine rotative destinée à réaliser des photos panoramiques, introduite en 1933.

Sept bagues différentes permettent d’utiliser des objectifs dont la distance focale est comprise entre 2,8 cm et 20 cm (platine fournie avec la bague "5 cm").

Photo © Patrick LG

Photo © Fanfan

VIOOH

Code Leitz à cinq lettres : VIOOH

Référence : 12000

Viseur universel comportant un cadre variable pour des objectifs de 3,5, 5, 8,5, 9 et 13,5 cm ; ajustement de parallaxe (1939-1963) ; cadre de 2,8 cm au moyen de l'additif divergent TUVOO.

La vision est redressée.

Remplaçant du VIDOM (qui procure une vision inversée droite-gauche).

Photo © Vincent D

Voici le profil droit d’un viseur universel VIOOH / 12000 (remarquer à la base le levier correcteur de parallaxe), sur lequel est vissé le cône TUVOO/12005 :

Photo déjà publiée ici.

Pradovit D-1200

Le premier vidéoprojecteur proposé par Leica (2008). Cf. cette page.

SDPOO

Correcteur de viseur pour le Summicron f:2/50 mm à mise au point rapprochée.

Correspond à la référence numérique 14002.

Lunette SDPOO et son étui en cuir COONH/14627

Leica S

Appareil reflex 30x45 numériques. Pour voir l'ensemble des modèles, allez sur cette page.

Note : le S1, un appareil scanner de studio a donné son nom à la gamme pour des raisons historiques sans être un 30x45 numérique.

IDCOO

Sac tout-prêt destiné au Leica M3, permettant de loger le posemètre Leicameter MC demeurant monté sur le boîtier.

Equivaut à la référence numérique 14526.

Photos © lujka

BEOON

Dispositif pour mise au point rapprochée reposant sur le principe de la bague-allonge, convenant à tous modèles de Leica (à vis et "M") équipé d’un objectif de 50 mm de distance focale.

Equivalent numérique : 16511

Bokhe

Le bokeh (ou bo-ke) est une notion plutôt abstraite et assez ardue... Ce terme est utilisé, principalement par les auteurs de langue anglaise, pour qualifier l'impression ressentie en observant l'ensemble des innombrables "points" d'une image qui ne sont pas "au point" ; chacun est en réalité un disque, correspondant à la section d'un cône de lumière formé par l'objectif à partir d'un objet ponctuel (la frontière du disque est nommée "cercle de confusion", c'est la limite à l'intérieur de laquelle l'image du point est "confuse"). Ainsi, le bokeh définit l'aspect d'une image en dehors de la zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la "qualité du flou" de cette image (voir un exemple tout en bas).

En raison de l'aberration sphérique résiduelle de l'objectif ("défaut" dont aucun ne peut être totalement dépourvu), chaque disque n'est pas éclairé de façon uniforme ; ces modes d'éclairement sont variables, selon le degré de correction de cette aberration. Un bokeh théoriquement idéal nécessite que la luminosité du cercle de confusion soit répartie selon une courbe de Gauss, décroissant depuis le centre pour se perdre vers la périphérie (figure de gauche) ; tout se passe comme si l'ensemble des disques se fondaient harmonieusement, le flou est progressif et "doux" : le bokeh est estimé beau. Dans le cas contraire (périphérie plus lumineuse que le centre, frontière du disque tranchée : figure de droite), l'aspect de l'image en dehors de la zone de profondeur de champ peut présenter une certaine "structure", qui s'explique par des interférences entre cercles : le bokeh est jugé peu séduisant. Enfin, chez certains objectifs, un phénomène complexe fait que le bokeh peut conférer à l'image une impression de profondeur (effet "3D").

Ces figures illustrent un disque correspondant à la section d'un cône de lumière, selon les deux caractères de bokeh envisagés ci-dessus :

Contrairement à une idée reçue, le nombre de lamelles du diahragme d'un objectif joue un rôle négligeable dans le bokeh : si, par le contour de son ouverture, le diaphragme détermine la "circularité" du cercle de confusion, il ne répartit pas la luminosité du disque que ce cercle circonscrit.

Un peu d'étymologie, pour terminer. Certains estiment que le terme bokeh proviendrait du japonais  ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

ou 散景 (se prononçant "boké"), signifiant "manque de netteté", ou "vertige", le verbe "bokeru" 暈ける traduisant d’ailleurs le délavage d’une couleur, alors qu'une autre source précise que ce terme dériverait du français "bouquet", en quelque sorte la métaphore de la beauté immatérielle d'une image"...

(photo Laurent A)

FINOT

FINOT/14070 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Déclencheur souple pour Leica à vis

UOORF

La bague UOORF/16508 permet de monter sur le dispositif pour mise au point rapprochée SOOKY-M (ensuite référencé SOMKY/16507) la tête optique dévissable de la deuxième version du Summicron f:2/50 mm.

Photos © Fanfan D.

ADVOO

Dispositif de mise au point rapprochée adaptable au Leica IIIg, introduit en 1959, comportant deux parties :

- une lentille convergente (bonnette) à visser sur tout objectif de distance focale 5 cm (à barillet E39),

- un correcteur de viseur (prisme) à glisser dans la griffe porte-accessoire.

Rapport de reproduction de 1:8 à 1:15

(équivalent en référence numérique : 16503)

Photos © Mak

Remarque : dans l’exemple illustré ci-dessous, une bague intermédiaire (SNHOO / 13078) permet le montage de la bonnette sur l’objectif Summitar f:2/5 cm, à barillet A36 conique (voir la dernière photo).

ORTUX

ORTUX/14068 : lentille correctrice convenant jusqu’au Leica IIIa (monture à visser sur chaque oculaire) et aussi au viseur universel et au télémètre adaptable, selon plusieurs corrections sphériques (de -5 à +4 dioptries).

OPRTO

OPRTO/14060 : lentille correctrice convenant du Leica IIIb au Leica IIIf (monture à emboîtement coiffant les oculaires jumelés), selon plusieurs corrections sphériques (de -5 à +4 dioptries).

OKBZO

OKBZO/14064 : lentille correctrice convenant au Leica IIIg (monture à emboîtement coiffant les oculaires jumelés), selon plusieurs corrections sphériques (de -5 à +4 dioptries).

IWKOO

IWKOO/12502 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique) : pare-soleil pour Super-Angulon f:4/21 mm

POOTR

Filtre polarisant à monture A42, pivotant à 180° avec pare-soleil intégré. La fixation s’effectue par serrage d’une bague au moyen d’une petite vis. Peinture noire en finition "craquelée".

Référence : 13352

METER

Metraphot MF/L (code Leitz à cinq lettres : METER)

Posemètre photosensible au sélénium destiné au Leica à vis, se glissant dans la griffe porte-accessoires. Deux gammes de sensibilité selon la position d’un levier agissant sur un volet interne.

Un élément enfichable existe, destiné à amplifier quatre fois la quantité de lumière reçue ("booster", code : MBOOW), figurant sur la photo ci-dessous.

Photos © Rénald

SOOPD

Pare-soleil métallique pliant pour Summitar f:2/5 cm, illustré ci-dessous déployé puis replié (servant alors de bouchon d’objectif) ; ce pare-soleil est surnommé barndoor par les leicaïstes anglophones (la "porte de grange") : ça claque et laisse passer les courants d’air !

Photos © vattimo

SOOFM

Pare-soleil du Summicron f:2/5 cm, illustré ci-dessous déployé puis replié (servant alors de bouchon d’objectif) ; ce pare-soleil est surnommé barndoor par les leicaïstes anglophones (la "porte de grange") : ça claque et laisse passer les courants d’air !

(illustrations tirées de ce message)

XOOBZ

Filtre jaune "léger" n° 1 en monture A43 à baïonnette, destiné au Xenon 5 cm 1:1.5

Tous les filtres de la série dédiée au Xenon commencent par les lettres XOO.

Ces filtres sont également utilisables sur le Summarit 5 cm à vis (1949-1960) et Summarit 5 cm en monture M (1954-1960) dont les 3 premières lettres de référence pour leurs filtres à vis (E41) sont également XOO.

Photo © Jean-Pierre Dep

FIRHE

Filtre n°1 jaune clair à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FIXTA

Filtre n°0 jaune très léger à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FIRMY

Filtre n°2 jaune médium à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FINUS

Filtre n°3 jaune dense à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FIXIO

Filtre n°1 jaune-vert à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FPOOW

Filtre orange à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FCZOO

Filtre n°1 (léger) pour la prise de vue infrarouge à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA,FIRHE,FIRMY,FINUS,FIXIO,FPOOW,FCZOO,FIBOB,FDOOH,FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FIBOB

Filtre n°2 (médium) pour la prise de vue infrarouge à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FDOOH

Filtre n°3 (foncé) pour la prise de vue infrarouge à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

FIORE

Filtre UVa à vis d'un diamètre de 19mm (série G), destiné à l'Elmar 50 mm f1:3,5 (1926-1962) et également à l' Elmar 35 mm f/3,5 (1930-1949)

Ces filtres se vissent dans la bague de retenue de l'élément frontal de l'objectif et permettent de ce fait l'accès direct à l'index du diaphragme contrairement à ceux de la série A36.

La série complète se décline sous les références ci-après :

FIXTA

FIRHE

FIRMY

FINUS

FIXIO

FPOOW

FCZOO

FIBOB

FDOOH

FIORE

Photo © Jean-Pierre Dep

SNHOO

Bague d’adaptation (apparue en 1957) permettant d’utiliser les filtres E39 (39 mm de diamètre) sur l'objectif Summitar f:2/5 cm dont la monture de filtre est conique (type « L »).

(équivalent en référence numérique : 13078)

OTXBO

Loupe de visée pour chambre reflex Visoflex II procurant une image redressée.

L’oculaire possède une monture hélicoïdale permettant de l’adapter à sa vue (grandissement 4x).

(équivalent en référence numérique : 16460)

Photos © pepe4243

ZHOOR

(référence numérique : 17640)

Pièce d’inclinaison du porte-film, faisant partie du dispositif de redressement des lignes fuyantes ZESOO/17655 adaptable aux agrandisseurs Leitz Valoy II et Focomat Ia et Ic.

ZFOOT

(référence numérique : 17650)

Support à rotule pour le margeur, faisant partie du dispositif de redressement des lignes fuyantes ZESOO/17655 adaptable aux agrandisseurs Leitz Valoy II et Focomat Ia et Ic.

FNOOY

Filtre rouge "léger" destiné au Summar f:2/5 cm.

FCOOI

Filtre rouge "moyen" destiné au Summar f:2/5 cm.

FNUOO

Filtre rouge "sombre" destiné au Summar f:2/5 cm.

BOOWU-M

BOOWU-M/16526 (code Leitz à 5 lettres, puis référence numérique)

Dispositif permettant la photographie rapprochée aux rapports 1:4 (A6), 1:6 (A5) et 1:9 (A4) au moyen de trois bagues-allonge (chacune correspondant à l’un de ces rapports) et de quatre tiges extensibles servant de support pyramidal, se vissant dans ces bagues et dont les extrémités délimitent le cadrage. Convient à tous les Leica "M" et aux objectifs à baïonnette de distance focale 50 mm et d’ouverture inférieure ou égale à f:2.

Photo © Paul Mortini

LYKUP

Boîtier Leica II (dit "Couplex") laqué noir équipé de l’objectif Elmar f:3,5/5 cm (code attribué de 1932 à 1934).

TZFOO

Tube destiné à monter un objectif Telyt sur un boîtier Leica à vis afin de se passer de la chambre Visoflex (référence ayant succédé à TZOON) ; les références numériques sont 14023 et 14039 (filetage pour trépied respectivement au pas de 1/4’ et 3/8' ).

WEISU

Viseur pour objectif de distance focale 3,5 cm, apparu en 1933.

La photo ci-dessous correspond à la première version (chromée ou laquée noir).

La deuxième version (uniquement chromée) ne possède pas de moulure frontale.

Photo © Mahé charles

FARBA

Filtre (n° 301) pour le procédé Agfacolor destiné à l’objectif Hektor f:1,9/7,3 cm.

FOOSM

Filtre (n° 307) pour le procédé Agfacolor destiné à certains objectifs de la deuxième version du Summar f:2/5 cm (la version "rentrante").

SUMUS

Deuxième version du Summar f:2/5 cm (la version "rentrante") ; objectif fabriqué de 1934 à 1940.

FIUNS

Filtre à emboîtement et vis de serrage pour objectifs en A36 (Elmar f:3,5/3,5 cm et Elmar f:3,5/5 cm)

de teinte jaune très pâle (n° 0).

ANZOO

Calibre destiné à découper l’amorce du rouleau de film destiné au Leica 250, dit "Reporter".

PLOOT

Chambre reflex à miroir pour Leica à vis

Première chambre reflex, possédant un viseur vertical (x5) fournissant une image inversée droite-gauche, et une loupe escamotable (x30) ; cette dernière permet une mise au point extrêmement précise sur l'image aérienne (le verre dépoli possédant une pastille centrale claire avec un réticule) ; un double câble permet le relèvement du miroir et le déclenchement de l'obturateur. Nombreuses variations. Disponible entre 1935 et 1951, précurseur du système Visoflex.

Rendez-vous ici pour en savoir plus.

MQUOO

Déclencheur souple pour Leica à vis destiné à être actionné par la bouche (introduit en 1954).

Référence numérique : 14084

M-P

M-P type 240 : variation du Leica M type 240, voir cette page.

SOMNI

Deuxième version du Summicron f:2/50 mm, dans sa variante à mise au point rapprochée comportant un correcteur de viseur amovible. Objectif fabriqué entre 1956 et 1968. Voir ici (en bas). Référence numérique : 11918.

D-Lux type 109

Appareil numérique compact. Cf. cette page.

X-E type 102

Appareil numérique compact muni d'un objectif fixe de 24 mm f/2,8. Cf. cette page.

S type 006

Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page

S-E type 006

Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page

S type 007

Appareil reflex numérique à capteur 30x45. Cf. cette page

FONOT

FONOT/14067 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Déclencheur souple comportant une vis de blocage, longueur 25 cm, apparu en 1955.

Convient aux Leica "M", Leicaflex et Leica "R".

Photos © bulb

HOOAR

Filtre jaune très léger (n° 0) vissant, au diamètre 39 mm (monture E39).

(code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 13081)

Photo © bulb

HOOGU

Filtre orange vissant, au diamètre 39 mm (monture E39).

(code Leitz à 5 lettres ; également référence n° 13101)

Photo © bulb

TOWIN

Dispositif d’accouplement vertical dit "Leica tandem", prévu par Leitz New York (1949-1950) pour deux boîtiers Leica IIIc, afin de permettre :

- la photographie stéréoscopique,

- la photographie simultanée avec deux films ou deux objectifs différents.

TROOV

Courroie de poignet (apparue en 1938) s'arrimant par un boulon au trou taraudé de la semelle du boîtier.

SUOOQ

Viseur pliant procurant le champ d’un objectif de distance focale 2,8 cm, à miroir concave "perforé", c’est-à-dire argenté en périphérie et ménageant un vaste rectangle clair permettant le passage de l’image et le collimatage du cadre à l’infini.

Ce viseur, apparu en 1934, existe en deux finitions : laqué noir et chromé.

Photo © Jean D.

Photos © Gil_78-2B

ELANG

Ce code correspond à l'objectif vissant Leitz Elmar f:4/9 cm.

Ci-dessous, un objectif fabriqué en 1934 :

Photos © Gil_78-2B

IRZOO

Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 50 mm

sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.

Référence numérique : 14097

La bague située à gauche correspond à IRZOO :

Photo © Mahé Charles

ISBOO

Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 90 mm

sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.

Référence numérique : 14098

Photo © maddav

La bague située au milieu correspond à ISBOO :

Photo © Mahé Charles

ISOOZ

Bague intermédiaire à baïonnette permettant d’utiliser un objectif à vis de distance focale 135 mm

sur un boîtier Leica "M", faisant apparaître dans le viseur le cadre correspondant.

Référence numérique : 14099

La bague située à droite correspond à ISOOZ :

Photo © Mahé Charles

BELUN

Dispositif permettant la photographie au rapport 1:1 reposant sur le principe de la bague-allonge, destiné à être utilisé avec un objectif Elmar f:3,5/5 cm (à vis) ; le champ couvert (24x36 mm) s’inscrit dans un rectangle découpé dans une platine reliée par trois tiges à l’objectif (fixation par collier de serrage).

Ci-dessous, dispositif BELUN monté sur un Leica IIIf :

Photo © Piga

BEHOO

Dispositif permettant la photographie selon trois rapports (1:1,5 / 1:2 / 1:3) reposant sur le principe de la bague-allonge (trois bagues différentes), destiné à être utilisé avec les objectifs Elmar f:3,5/5 cm (à vis) et Summar f:2/5 cm ; le champ couvert est délimité par les extrémités de quatre tiges, extensibles selon le rapport choisi, pouvant servir de support pyramidal (fixation à l’objectif par collier de serrage).

Fabriqué de 1935 à 1959.

Ci-dessous, le dispositif BEHOO (dans sa configuration 1:1,5) monté sur un Leica IIIf et un Leica I :

Photo © Piga

Photo © Stéphane Marco

C4DV

Club Des Doux Dingues De Vissants

Pour plus d'informations sur le C4DV : lire ce document.

LENEU

Leica I (modèle C), fabriqué de 1930 à 1933.

Le même code Leitz à cinq lettres s’applique quelle que soit la monture d’objectif (non standardisée puis standardisée).

LOOHW

Leica IIIc, fabriqué de 1940 à 1951 (voir ici).

UOOZK

Bague permettant le montage des têtes des objectifs suivants sur le dispositif à soufflet :

Summicron f:2/90 mm (mise au point entre les rapports 1:25 et 1:1)

Elmarit f:2,8/135 mm (mise au point entre les rapports 1:17 et 1:1,25)

Telyt f:4/200 mm (mise au point de l’infini jusqu’au rapport 1:3)

Telyt f:4,8/280 mm (mise au point de l’infini jusqu’au rapport 1:6)

(équivalent en référence numérique : 16598)

TXBOO

Tube destiné à monter un objectif Telyt sur un boîtier Leica "M" afin de se passer de la chambre Visoflex.

Références numériques équivalentes : 14024 et 14043 (filetage pour trépied respectivement au pas de 1/4’ et 3/8' )

THMOO

Pare-soleil destiné à l’objectif Telyt f:5/40 cm (première version)

(apparu en 1951 / l’objectif était livré avec)

TMEOO

Pare-soleil destiné à l’objectif Telyt f:5/40 cm (deuxième version)

(apparu en 1954 / l’objectif était livré avec)

OROLF

Tourelle pouvant recevoir trois objectifs à vis, destinée aux Leica M3 et M2.

Ce dispositif à tourelle rotative permet de changer rapidement d'objectif

en tournant un gros bouton axial situé sur l’arrière.

Le boîtier est monté sur une semelle qui remplace la semelle d’origine.

Une robuste poignée permet de soutenir et manipuler l’ensemble.

(1960, 250 exemplaires fabriqués)

(photo déjà publiée ici)

FIGRO

Filtre jaune léger n° 1 (monture à emboîtement de type A36) introduit en 1936.

La référence numérique 13005 fut ensuite attribuée.

Photo © mcintosh

KINOR

Viseur pour usage cinématographique avec des cadres pour des objectifs de 15, 25, 50, 75 et 100 mm (1931).

Photos © bobo75

14380 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14381 - Lentille correctrice +2,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14382 - Lentille correctrice +3,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14383 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14384 - Lentille correctrice -2,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14385 - Lentille correctrice -3,0 dpt pour Leica R8/R9 ou viseur grand-angulaire M

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14412 - Chargeur pour pack d'alimentation 14250 (230 V)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14416 - Chargeur pour pack d'alimentation 14250 (tous pays)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14254 - Déclencheur électrique 30 cm R8/R9

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14076 - Déclencheur souple 50 cm

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

10096 - Leica R9 + Vario-Elmar-R 35-70 mm f/4 Macro (kit)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/R9.html.

11344 - Summilux-R 50 mm f/1,4 (II)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/r50_1_4.htm.

11345 - Summicron-R 50 mm f/2 (II, avec ROM)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summicron50.htm.

11347 - Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8 (avec ROM)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/MacroElmarit60.htm.

11349 - Summilux-R 80 mm f/1,4 (avec ROM)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/Summilux80.htm.

11350 - Apo-Summicron-R 90 mm f/2 Asph.

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoSummicron90.htm.

11352 - Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8 (avec ROM)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoMacroElmarit100.htm.

16545 - Elpro 1:2 - 1:1 pour Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/notice_elpro.htm.

11354 - Apo-Summicron-R 180 mm f/2 (avec ROM)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoSummicron180.htm.

11357 - Apo-Elmarit-R 180 mm f/2,8 (adapté à l'Apo-Extender-R 1,4 x)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/r180_2_8.htm.

11360 - Apo-Telyt-R 280 mm f/4 (avec ROM)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoTelyt280.htm.

11365 - Vario-Elmarit-R 28-90 mm f/2,8-4,5 Asph.

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmarit28-90.htm.

11277 - Vario-Elmar-R 35-70 mm f/4 Macro

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar35-70.htm.

11281 - Vario-Elmar-R 80-200 mm f/4

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar80-200.htm.

11279 - Vario-Apo-Elmarit-R 70-180 mm f/2,8

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioApoElmarit70-180.htm.

11268 - Vario-Elmar-R 105-280 mm f/4,2

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/VarioElmar105-280.htm.

11841 - Tête d'objectif Apo-Telyt-R 280/400/560

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.

11842 - Tête d'objectif Apo-Telyt-R 400/560/800

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.

11843 - Focus-Module-R 2,8/280/400

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.

11844 - Focus-Module-R 4/400/560

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.

11845 - Focus-Module-R 5,6/560/800

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.

14525 - Mallette pour Apo-Telyt-Modul-R (tête 280/400/560 avec module)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/rapo_f.htm.

10501 - Leica M7 0,58 chromé noir

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.

30888 - Leica Pradovit RT-s (commutable 120-240 V/50-60 Hz)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitRT.html.

30889 - Leica Pradovit RT-m (commutable 120-240 V/50-60 Hz)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/projection/pradovitRT.html.

10503 - Leica M7 0,72 noir

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.

10504 - Leica M7 0,72 chromé

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.

10546 - Leica M7 0,72 noir + Summicron-M 50 mm f/2 (kit)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7.html.

10302 - Leica MP 0,72 laqué noir

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp2003.html.

10301 - Leica MP 0,72 chromé

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/mp2003.html.

10570 - Leica M7 Titane 50 ans + Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. en titane

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7-titane.html.

10572 - Leica M7 Titane 50 ans + 28 mm, 50 mm et 90 mm en titane

Produit décrit sur https://www.summilux.net/m_system/m7-titane.html.

12571 - Pare-soleil

IROOA/12571 (code Leitz à cinq lettres, puis référence numérique)

Pare-soleil conique pour objectifs de distance focale 35 et 50 mm en monture (pour filtres) E39, apparu en 1959 ; l’encliquetage s’effectue sur la monture par deux boutons opposés. Base chromée, cône métallique noir.

L'IROOA/12571 est le pare-soleil de droite (l'autre est un ITDOO). Photos Philippe D. (ci-dessus) et bulb (ci-dessous).

12580 - Pare-soleil cylindrique pour Elmar f:3,5/5 cm et f:2,8/50 mm en monture E39

Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=ITOOY.

12575 - Pare-soleil cylindro-conique pour objectifs de distance focale 90 et 135 mm en monture E39

Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=IUFOO.

12007 - Viseur annexe à miroir procurant le cadre de la focale 28 mm

Ci-dessous la dernière version de ce viseur, en finition noire avec son étui en cuir :

Photos © rodolph M

Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=SLOOZ.

14092 - Courroie de cou en cuir noir

Produit décrit sur https://www.summilux.net/aide/index.php?mot=TSOOV.

11210 - Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8 (sans ROM)

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/ApoMacroElmarit100.htm.

18601 - Batterie 1400 mAh pour Digilux 1 ou Digilux 2

Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/Digilux2.html.

18530 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Minilux ou Minilux Zoom

Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/Minilux.html.

18531 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Minilux ou Minilux Zoom

Produit décrit sur https://www.summilux.net/compacts/Minilux.html.

14330 - Lentille correctrice +0,5 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14331 - Lentille correctrice +1,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14333 - Lentille correctrice +2,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14334 - Lentille correctrice +3,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14335 - Lentille correctrice -0,5 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2

Produit décrit sur https://www.summilux.net/r_system/racc_f.htm.

14336 - Lentille correctrice -1,0 dpt pour Leica R3 à R7 ou Leicaflex SL2