Les traitements

6 messages

• Page 1 sur 1

| cedric-paris |

|

|

Vieux briscard Messages : 8061Depuis le 20 oct 2013 entre jungle et mer |

Bonjour, Je me pose la question des différents traitements de surface ("coating"). Ils ont beaucoup changé depuis leur apparition. Le premier traitement radioactif jaune a laissé sa place au bleu, puis à un autre jaune, puis au violet profond. Voici quelques éléments, glanés sur un autre site en anglais. Le summaron 35 sous 3 traitements différents: bleu 1960, jaune 1962, violet 1968.  Quels sont les avantages de chacun (contraste, durabilité, dureté)? Quelles sont les dates-clef des changements de traitement? Peut-on les reconnaître par couleur, par numero de série? Carpe Noctem |

| cedric-paris |

|

|

Vieux briscard Messages : 8061Depuis le 20 oct 2013 entre jungle et mer |

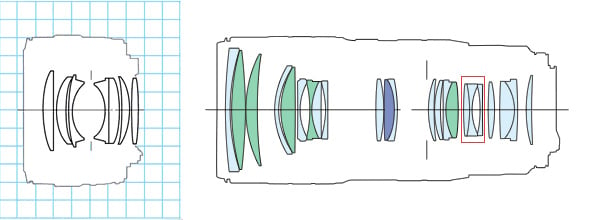

Ces traitements sont apparus au cours de la seconde guerre mondiale pour gagner en luminosité (jumelles, périscopes, scopes de fusil, photo). Plus les optiques étaient complexes avec de nombreux groupes, plus il devenait nécessaire d'appliquer un traitement. Tous sont des traitements simples. Les traitements multiples (cf Ken Rockwell) généralisés dans les années 70 offrent des couleurs plus variées. Le procédé anti-reflets fut inventé par Alexander Smakula, employé de Carl Zeiss AG à Iena, brevet de Novembre 1935. C'est resté un secret militaire jusqu'à la fin de la guerre. Cela réduisait de 80% les reflets. Quand la lumière passe à travers un objectif, une partie est reflétée et la déperdition de lumière peut atteindre 50% (selon le type et le nombre de lentilles). Le traitement réduit cette perte par application d'un film très fin anti-reflet. Voici les pages les plus claires que j'ai trouvées sur la théorie, en anglais: All about lens coatings Optical course on coatings Diagrammes ci-dessous: l'objectif à focale fixe à gauche a 12 surfaces de contact air-lentille, et le zoom (à droite) en a 32.  Sans traitement, chaque interface air/lentille refèterait 4% de la lumière, ce qui aurait pour conséquence une déperdition totale de 38% de la lumière, qui serait absorbé ou dispersée avant d'atteindre la pellicule. Pour le zoom, la perte serait de 70%! Un simple traitement de 1935 réduit la perte à 12% sur une optique fixe. De nos jours, les traitements permettent de ramener cette perte à 2%. Carpe Noctem |

| fufu |

|

|

Habitué Messages : 613Depuis le 25 août 2004 Orgeval |

Très intéressant cet article sur le traitement...que donneraient nos optiques anciennes avec des traitements plus modernes ? Gerard Metrot m'a parlė récemment d'une personne à Besançon qui effectuait cette opération. Sur des optiques sensibles au flare ( summilux 35) ? Quelqu'un a t'il deja tentė cette expėrience? |

| plumex |

|

|

Régulier Messages : 132Depuis le 1 fév 2015 SDF |

merci pour ces infos |

| Fift |

|

|

Vieux briscard Messages : 4421Depuis le 15 juin 2010 Paris |

Cédric> La réflexion a effectivement lieu à chaque interface air/verre. Plus exactement, à chaque changement d'indice de réfraction donc c'est aussi le cas entre deux lentilles si celles-ci sont réalisées dans deux matériaux différents. Il faut aussi prendre en compte le fait que la réflexion est proportionnelle à la différence d'indice de réfraction entre les deux milieux (l'air a un indice de 1, le verre optique entre 1,7 et 1,9). L'usage de matériaux ayant des indices de plus en plus élevés augmente donc également la réflexion et rend donc indispensable la présence d'un traitement anti-reflet. Le fonctionnement d'un anti-reflet se base sur le fait que la lumière est une onde électromagnétique. Imaginez deux sinusoïdes superposées : si on les décale l'une par rapport à l'autre, les creux de l'une comblent les pics de l'autre. Avec une couche anti-reflet, on crée deux ondes lumineuses réfléchies : la première à l'interface air/couche anti-reflet, la seconde à l'interface couche anti-reflet/verre optique. En ajustant l'épaisseur de la couche anti-reflet (ordre de grandeur : 100 à 200 nanomètres !), on peut se débrouiller pour que les deux ondes soit pile-poil décalées d'une demi-période et donc "s'annulent" en se superposant. Evidemment, l'exemple que je donne ne vaut que pour une seule longueur d'onde. Pour annuler un spectre large comme celui de la lumière visible, on superpose plusieurs couches anti-reflets (par exemple en alternant des couches d'oxyde de zircone et de silice). Le calcul devient vite assez complexe donc je vais éviter de rentrer dans les détails (et j'en serais rapidement incapable Si vous regardez les lunettes de votre voisin, vous verrez également un reflet coloré, souvent vert sur le marché Français. C'est le même principe. Instagram : https://www.instagram.com/fift_ea/ |

| Hertbert9 |

|

|

Habitué Messages : 353Depuis le 3 sep 2010 Lyon |

Petite précision historique: le traitement de surface a été breveté chez Zeiss en 1935. Les premiers objectifs couchés mis sur le marché dès 1937-1938 sont des Sonnar 1.5/50mm, lesquels seront -- irrégulièrement -- marqués "T" (pour Transparenz) dès 1939. |

6 messages

• Page 1 sur 1

Retourner vers Leica M : objectifs

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités